はじめに:副業への不安、最初の壁は「会社のルール」

将来への備え?スキルアップ?副業を考えるあなたへ

将来の収入のために副業を始めたい。

スキルアップして自分の市場価値を高めたい。

理由は様々だと思いますが、副業に関心を持つ方が増えていますね。

でも、いざ始めようとすると、「会社のルールってどうなってるんだろう?」という疑問が頭をよぎりませんか?

特に会社員の方にとって、就業規則は無視できない、最初の大きな壁ですよね。

「バレたらどうしよう…」その不安、解消できます

「もし副業が禁止されていて、バレたらクビになるかも…」

そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

でも、ご安心ください。

会社のルールである就業規則を事前にしっかり確認し、正しく対処すれば、無用なトラブルは避けられます。

安心して副業に取り組むための、いわば「お守り」のようなものです。

だからこそ、まずはルールを知ることが大切なんです。

この記事で完全理解!就業規則の確認から対処法まで

この記事では、会社員が副業を始める前に絶対に確認すべき「就業規則」について、元会社員の私(福)が徹底解説します。

具体的には、以下の内容がわかります。

- 就業規則の確認方法と探し方

- 副業に関する重要チェックポイント

- 副業禁止だった場合の対処法

- 会社にバレる原因と具体的な対策

- 万が一バレた場合のリスク

- (番外編)公務員の副業ルール

この記事を読めば、就業規則に関するあなたの不安はきっと解消されるはずです。

さあ、一緒に確認していきましょう!

▼ まずは会社のルールをしっかり押さえて、賢く副業と両立させる準備を始めましょう。

「今の会社の給料だけだと、将来ちょっと不安だな…」「副業に興味はあるけど、何から手をつけていいか分からない…」「時間もないし、会社にバレるのも怖いし…」 僕も会社員時代、将来のお[…]

会社のルールブック「就業規則」の確認方法

就業規則ってそもそも何?

就業規則は、簡単に言うと「会社の基本的なルールブック」です。

働く時間、お給料、休憩、休日、そして服務規律(社員が守るべきルール)などが書かれています。

法律(労働基準法)では、常に10人以上の従業員がいる会社は、就業規則を作成して役所(労働基準監督署)に届け出ることが義務付けられています。

そして、その内容は法律より社員に不利なものであってはいけません。

就業規則はどこにある?4つの探し方

では、その大事なルールブックはどこで確認できるのでしょうか?

主に4つの方法があります。

- 社内イントラネット・共有フォルダを探す

まずは会社のパソコンからアクセスできる社内システム(イントラネット)や共有フォルダを確認してみましょう。「就業規則」「服務規程」「規程集」などのキーワードで検索すると見つかるかもしれません。 - 人事・総務部に問い合わせる

イントラで見つからない場合や、内容が最新かどうかわからない場合は、人事部や総務部に直接聞いてみるのが確実です。聞き方の例としては、「副業について確認したい項目がありまして、最新の就業規則を拝見させていただくことは可能でしょうか?」のように、目的を伝えるとスムーズです。 - 社内の掲示板などを確認する

会社は就業規則を社員に周知する義務があるので、休憩室や食堂などの掲示板に貼られている場合もあります。 - 入社時にもらった書類を確認する

入社時に雇用契約書などと一緒に就業規則のコピーをもらっている可能性もあります。ファイルなどを探してみましょう。ただし、会社のルールは変わることがあるので、必ず最新版かどうかの確認が必要です。

就業規則の「副業」関連、チェックすべきキーワード

就業規則はボリュームがあることが多いので、効率よく副業に関する部分を見つけるためのキーワードを知っておきましょう。

チェックすべきキーワードリスト

- 最重要ワード: 副業 / 兼業

- 関連ワード: 許可 / 承認 / 届出 / 禁止 / 制限

- 見落としがちなセクション: 服務規律 / 遵守事項 / 競業避止義務 / 秘密保持義務 / 懲戒

これらのキーワードで検索したり、目次で関連しそうな項目を探したりしてみてください。

就業規則に「副業」の記載がない!どう考える?

「探したけど、副業について何も書かれていない…」という場合もあります。

法律上は、勤務時間外の活動は基本的に自由なので、記載がなければ副業が禁止されていない可能性は高いです。

ただし、「書いてない=何をしてもOK」というわけではないので注意が必要です。

会社によっては、暗黙の了解や慣習として副業を快く思わない雰囲気があるかもしれません。

また、「本業への支障」や「会社の信用を損なう行為」などを理由に、後から問題視される可能性もゼロではありません。

不安な場合は、やはり信頼できる上司や人事部に、それとなく確認してみるのが一番安心かもしれませんね。

ココが重要!就業規則の「副業禁止規定」チェックポイント5選

チェックポイント①:禁止規定のパターン

就業規則の副業に関する規定は、会社によって様々です。

まずは、あなたの会社の規定がどのパターンに当てはまるかを確認しましょう。

| パターン | 規定例 | 主な対応 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| A: 全面禁止 | 「許可なく他社の業務に従事してはならない」など | 原則NG。副業は諦めるか、転職を検討。どうしてもやりたい場合は会社と交渉が必要だが困難な場合が多い。 | 無許可で行うのはリスクが極めて高い。 |

| B: 原則禁止(許可制) | 「会社の許可を得た場合を除き、副業を禁止する」など | 副業を始める前に必ず会社の許可申請が必要。 | どのような副業なら許可されるのか、許可の基準を確認する必要がある。 |

| C: 条件付き容認 | 「本業に支障のない範囲において、副業を認める」など | 定められた条件(本業への支障がないこと、競業避止など)をしっかり守る必要がある。 | 「本業への支障」の解釈が曖昧な場合があるので注意。 |

| D: 届出制 | 「副業を開始する場合は、事前に会社に届け出ること」など | 副業を始める前に、会社に届け出る必要がある。 | 届出内容によっては、会社から「待った」がかかる可能性もゼロではない。 |

| E: 規定なし | (副業に関する記載が全くない) | 原則的には副業可能と考えられるが、念のため確認するのが無難。(前章参照) | 会社の慣習や暗黙のルールに注意。 |

自分の会社がどのパターンに当てはまるか、しっかり確認しましょう。

チェックポイント②:禁止・制限されている副業の種類

たとえ副業が許可されていても、どんな副業でもOKというわけではありません。

就業規則で、以下のような種類の副業が禁止または制限されていることが多いです。

- 競業避止義務に違反するもの

本業と同じ業界のライバル会社で働くなど、会社の利益を損なう可能性のある副業。 - 秘密保持義務に違反するもの

本業で知った会社の秘密情報(顧客情報、ノウハウなど)を利用する副業。 - 会社の信用を傷つけるもの

会社の評判を落とす可能性のある副業(例:反社会的な活動、公序良俗に反するものなど)。 - 本業への支障が大きいもの

深夜までの長時間労働が必要な副業など、明らかに本業のパフォーマンスに影響が出そうなもの。

自分がやろうとしている副業が、これらの禁止事項に当てはまらないか確認しましょう。

チェックポイント③:「本業への支障」の具体的な中身

「本業に支障のない範囲で」という条件はよく見られますが、「支障」とは具体的に何を指すのでしょうか?

一般的には、以下のようなケースが「支障あり」と判断されやすいです。

「支障あり」と判断されやすいケース

- 労務提供への影響:

副業による疲れで、本業で遅刻・欠勤が増えたり、勤務中に居眠りしたり、集中力が低下してミスが多くなったりすること。 - 企業秩序への影響:

会社のパソコンや備品を副業で無断使用したり、会社の機密情報を漏らしたり、社内で副業の勧誘をしたりして、会社の秩序を乱すこと。 - 会社の信用・評判への影響:

会社の名前や立場を利用して副業を行ったり、不適切な副業によって会社の評判を落としたりすること。

これらの点に十分注意し、副業が本業に悪影響を与えないように計画することが重要です。

チェックポイント④:懲戒処分の内容

就業規則には、ルール違反をした場合の罰則(懲戒処分)についても書かれています。

副業に関する規定に違反した場合、どのような処分を受ける可能性があるのか、事前に確認しておくことも大切です。

「懲戒」や「罰則」といった章を探してみてください。

処分の種類には、軽いものから順に「譴責(けんせき:始末書提出)」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨解雇(ゆしかいこ:退職勧告)」「懲戒解雇(ちょうかいかいこ:最も重い解雇)」などがあります。

チェックポイント⑤:解釈に迷った時の相談先

就業規則を読んでも、「この表現はどういう意味だろう?」「自分のケースはどっちに当てはまる?」と迷うことがあるかもしれません。

そんな時は、一人で悩まずに相談することを考えましょう。

相談先としては、以下のような選択肢があります。

- 信頼できる上司や先輩:まずは気軽に相談しやすい相手に、非公式に聞いてみる。(ただし、最終的な判断ではない点に注意)

- 人事・総務部:会社の公式な見解を確認できる。質問内容と回答を記録しておくと安心。

- 労働組合:組合員であれば、組合に相談してサポートを受けられる場合がある。

- 弁護士・社会保険労務士:法的な解釈や専門的なアドバイスが必要な場合。費用はかかるが、確実な情報を得られる。

安易な自己判断は危険!

特に許可が必要な場合や禁止されている可能性がある場合は、自己判断せずに、正式なルートで確認・相談することが、後々のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

「副業禁止」でも道はある?許可申請と対処ステップ

ステップ①:「許可制」「届出制」なら正直に申請・届出を

もしあなたの会社の就業規則が「許可制」や「届出制」であれば、ルールに従って正直に申請・届出をするのが基本です。

「バレないだろう」と隠れて始めるのは、精神的にも良くありませんし、バレた時のリスクも大きいです。

後ろめたさを感じずに堂々と副業に取り組める方が、結果的に本業にも副業にも集中できますよね。

ステップ②:許可申請の具体的な流れとポイント

許可申請が必要な場合、どのように進めればよいのでしょうか?

一般的な流れと、スムーズに進めるためのポイントを見ていきましょう。

- 申請書の入手:

まずは人事部や総務部に連絡し、副業許可申請のための所定の書類(フォーマット)があるか確認し、入手します。 - 申請書の記入:

正直かつ具体的に記入することが大切です。以下の点を意識しましょう。- 副業の内容:どんな仕事をするのか、誤解のないように具体的に書く。(例:「Webサイトの記事作成」「週末のイベントスタッフ」など)

- 就業時間・場所:いつ、どこで、どのくらいの時間働くのかを明確にする。

- 本業への支障がないことの説明:「業務時間外のみ行う」「会社の情報は一切使用しない」など、具体的な両立策を示す。

- 副業をする理由:「スキルアップのため」「家計補助のため」など、正直に、かつ前向きな理由を書く。

▼ 副業許可申請書の具体的な書き方とテンプレートはこちらで詳しく解説しています。

関連記事「副業を始めたいけど、会社に申請って必要なのかな…?」「申請書の書き方が分からない…何を書けばいいんだろう?」副業に興味を持つ人は増えていますが、会社への「許可申請」で悩む人も多いのではないでしょうか。特に初めてだと、どうすればいいか分かり[…]

- 提出先とタイミング:

就業規則で定められた提出先(直属の上司経由か、人事部へ直接かなど)を確認し、適切なタイミングで提出します。 - 伝え方のコツ:

申請書を提出する際に、口頭でも補足説明できるとより丁寧です。「本業を最優先する」という姿勢をしっかり伝え、「ご迷惑はおかけしません」という意思表示をすることが重要です。

ステップ③:許可が得られなかった場合の次の一手

残念ながら許可が得られなかった場合でも、すぐに諦める必要はありません。

以下のステップで次の一手を考えてみましょう。

- 理由を確認する:

なぜ許可されなかったのか、具体的な理由を(可能であれば)確認しましょう。理由がわかれば対策を立てやすくなります。 - 条件を見直す:

会社が懸念している点(例:労働時間が長すぎる、競業にあたる可能性があるなど)を解消できるように、副業の内容や働き方を見直して、再申請を検討してみましょう。 - 代替案を検討する:

その副業が難しいのであれば、許可が不要な範囲の副業(資産運用や、会社の許可基準に触れない範囲の活動など)に切り替える、あるいは、まずはスキルアップに専念して、将来的に許可を得やすい状況を目指すという方法もあります。 - 転職も視野に入れる:

どうしてもやりたい副業があり、今の会社では難しい場合は、副業に対して寛容な会社への転職も現実的な選択肢となります。

ステップ④:「全面禁止」の場合の現実的な選択肢

就業規則で副業が「全面禁止」と明確に定められている場合は、残念ながら選択肢は限られます。

全面禁止の場合の選択肢

- ① 副業を諦める・延期する:

これが最も安全で確実な選択です。 - ② 転職する:

副業が可能な会社や、より柔軟な働き方ができる会社を探す。 - ③ リスク覚悟で行う(非推奨):

会社にバレないように細心の注意を払って行う選択肢もありますが、バレた場合の懲戒解雇などのリスクは非常に高いです。この選択をする場合は、自己責任で相当な覚悟が必要です。

全面禁止の場合、無許可での副業は絶対に安易に考えないでください。

一時的な収入のために、本業のキャリアや信用を失うリスクはあまりにも大きすぎます。

その油断が命取り!副業が会社にバレる5大原因と鉄壁ガード術

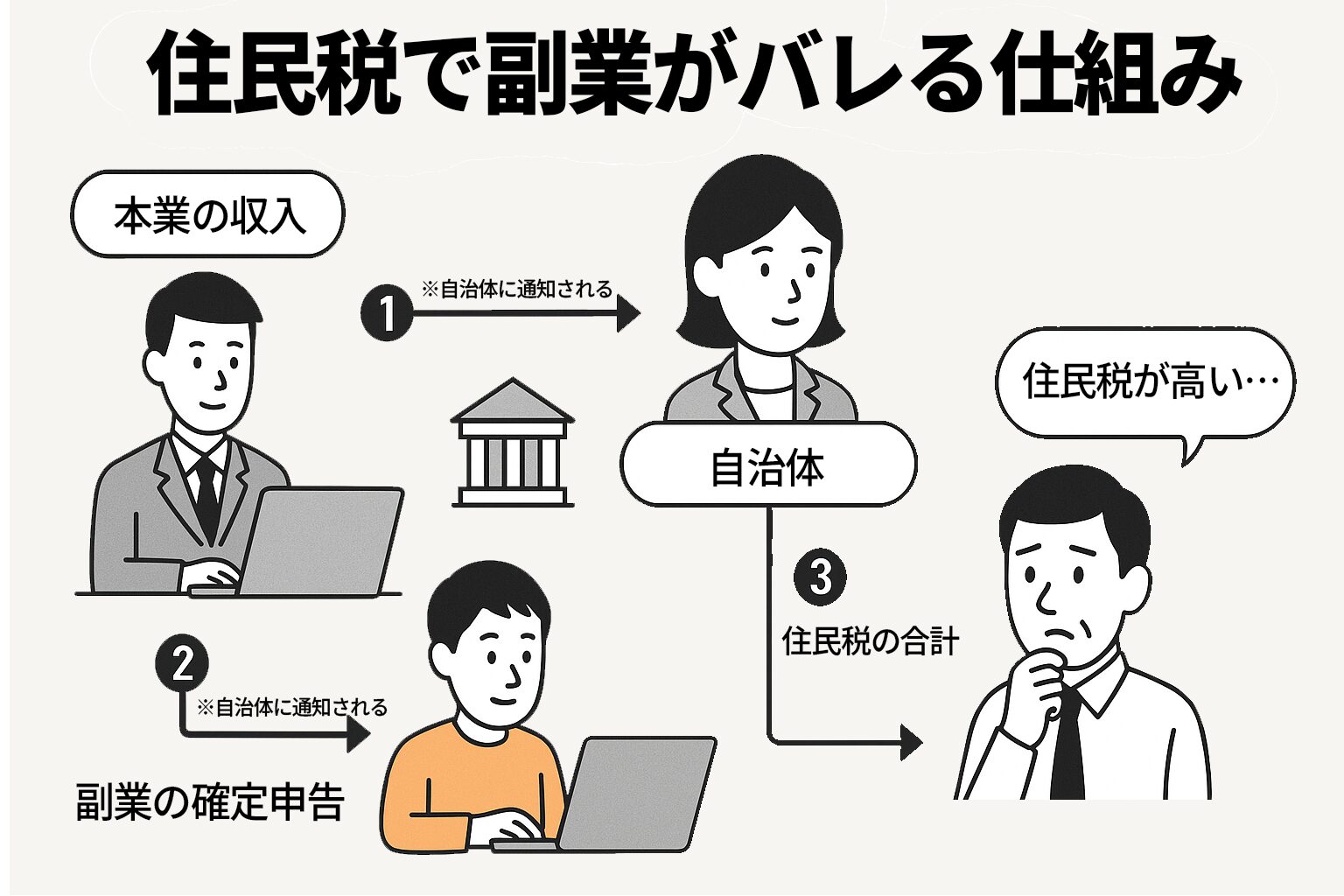

原因①:住民税の金額が変わった!

副業が会社にバレる原因として、最も多いと言われているのが「住民税」です。

通常、会社員の場合、住民税は給料から天引き(特別徴収)されます。

副業で収入が増えると、その分住民税の額も増えます。

会社の経理担当者が、他の社員より住民税額が不自然に高いことに気づき、副業が疑われるケースがあるのです。

【対策】確定申告時に「普通徴収」を選択する

この対策として有効なのが、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に切り替えることです。

これにより、副業分の住民税の通知が自宅に届くようになり、会社に知られるリスクを大幅に減らせます。

▼ 住民税でバレないための具体的な手続きはこちらで詳しく解説しています!

「副業で少しでも収入を増やしたい…でも、会社にバレたらクビになるかもしれない…」 あなたは今、そんな恐怖と隣り合わせで副業に取り組んでいませんか? その気持ち、痛いほど分かります。私も会社員時代、副業がバレないか常にビクビクして[…]

ただし注意点も!

自治体によっては、給与所得以外の住民税も特別徴収にまとめられてしまう場合があります。必ずお住まいの市区町村役場に「副業分の住民税を普通徴収にできるか」を事前に確認しましょう。

原因②:うっかり口外・同僚からの密告

意外と多いのが、自分自身のうっかり発言や、信頼していた同僚からの密告です。

お酒の席でつい副業の話をしてしまったり、仲の良い同僚に相談した内容が噂として広まってしまったり…

どんなに口止めしても、情報がどこから漏れるかわかりません。

【対策】社内では副業の話は一切しない

これが一番確実な対策です。

どんなに信頼している相手でも、会社の人には副業について話さないのが賢明です。

SNSなどでも、会社の同僚と繋がっているアカウントでは副業に関する発信は絶対に避けましょう。

原因③:SNS・ネットでの特定

今はSNSやブログなどで誰もが情報発信できる時代ですが、ネット上での発信が原因で副業がバレるケースも増えています。

バレる可能性のある発信例

- 実名や顔写真を出して副業について発信している。

- 勤務先の会社名や、社内の出来事など、個人が特定できる情報を投稿している。

- 副業で高収入を得ていることを自慢するような投稿をしている。(妬みから密告される可能性)

【対策】匿名・限定公開を徹底する

副業に関する情報を発信したい場合は、必ず匿名のアカウントを使用し、実名や個人情報との紐づけは徹底的に避けましょう。

顔出しも控えるのが無難です。

また、投稿の公開範囲を限定するなど、誰に見られるかを常に意識することが重要です。

原因④:本業中の副業活動

「少しの時間ならバレないだろう」と、会社のパソコンやスマホ、ネットワークを使って副業関連の作業をするのは非常に危険です。

会社の情報システム部門は、社員のPC利用状況を監視している可能性があります。

また、業務時間中に副業の電話連絡をしたり、副業関連のメールを送受信したりするのも、同僚に見られてバレるリスクがあります。

【対策】会社の資産は絶対に使わない、業務時間外に行う

会社のPC、スマホ、ネットワーク、プリンターなどの資産は、絶対に副業に使用してはいけません。

副業に関する作業や連絡は、必ず自分の私物(PC、スマホ)を使い、業務時間外(休憩時間や退勤後、休日など)に行いましょう。

原因⑤:税務調査・年末調整など

これは稀なケースですが、可能性として知っておきましょう。

副業所得が非常に大きい場合など、税務署の調査が入り、その過程で会社に連絡がいく可能性があります。

また、会社員が行う年末調整で、副業の収入を誤って記載してしまい、経理担当者に気づかれるケースもあります。

【対策】確定申告・年末調整は正確に

確定申告が必要な場合は、必ず期限内に正確に行いましょう。

年末調整の書類には、副業に関する収入は記載しないように注意が必要です。(副業所得は自分で確定申告するため)

【鉄壁ガード術まとめ】これを徹底しよう!

- 住民税:「普通徴収」を選択(自治体への事前確認は必須!)。

- 口外:社内では副業について絶対に話さない。

- ネット:匿名アカウントを使用し、個人情報は徹底的に隠す。

- 会社の資産:PC、スマホ、ネットワークなど、一切使わない。

- 税金手続き:確定申告は正確に、年末調整には副業収入を書かない。

もし副業がバレたら…?就業規則違反のリアルな結末

就業規則違反!どんな処分があり得る?

もし、会社のルールを破って副業をしていることがバレてしまったら、どうなるのでしょうか?

就業規則には、通常「懲戒処分」に関する規定があります。

違反の内容や程度によって、以下のような処分が下される可能性があります。軽いものから順に見てみましょう。

- 譴責(けんせき)・戒告(かいこく):始末書を書かされたり、口頭で厳重注意を受けたりします。一番軽い処分です。

- 減給:お給料が減らされます。法律で減給できる額には上限があります。

- 出勤停止:一定期間、会社に出勤できなくなり、その間の給料は支払われません。

- 降格:役職や職位が下げられます。

- 諭旨解雇(ゆしかいこ):会社から「辞めてくれませんか?」と退職を勧められます。事実上の解雇に近いですが、懲戒解雇よりは少し軽い処分です。

- 懲戒解雇(ちょうかいかいこ):最も重い処分で、即日解雇です。退職金が支払われないこともあります。

どの処分になるかは、副業の内容が悪質か、会社にどれくらいの損害を与えたか、本人が反省しているか、などを会社が総合的に判断して決めます。

処分事例:軽い気持ちが招いた重い結末

「バレても注意くらいだろう」と軽く考えていると、思わぬ重い処分を受けることもあります。

実際にあった(あるいは、よく聞く)ケースを見てみましょう。

【事例A:競業】

本業と同じ業界のライバル会社で、週末だけアルバイトをしていたことが発覚。会社の重要な情報が漏れるリスクが高いと判断され、懲戒解雇になった。

【事例B:情報漏洩】

本業で得た顧客リストを使い、副業の営業活動をしていた。これが会社に発覚し、秘密保持義務違反として解雇された上、会社から損害賠償を請求された。

【事例C:本業支障】

深夜まで副業に熱中し、本業で遅刻やミスが頻発。上司からの注意も改善されず、最終的に減給・降格処分となった。

万が一バレた時の初期対応

考えたくないことですが、もし副業が会社にバレてしまったら、どう対応すればよいのでしょうか?

パニックにならず、冷静に対応することが重要です。

- 隠さない・嘘をつかない:

バレてしまった以上、嘘をついたり隠そうとしたりするのは逆効果です。状況をさらに悪化させる可能性があります。 - 誠実に対応する:

会社から事実確認を求められたら、正直に状況を説明しましょう。そして、反省の意をしっかり示すことが大切です。 - 専門家への相談:

もし処分が不当だと感じたり、どう対応すればよいか分からなかったりする場合は、労働問題に詳しい弁護士や、労働組合などに相談することも検討しましょう。

言い訳や責任転嫁は絶対にNG!

処分を軽くするためにも、まずは真摯な態度で会社と向き合うことが、解決への第一歩です。

【番外編】公務員の副業ルールはここが違う!

公務員の副業は法律で厳しく制限

民間企業の会社員とは異なり、公務員の副業は法律(国家公務員法・地方公務員法)によって原則として禁止されています。

これは、公務員には以下のような特別な義務があるためです。

- 信用失墜行為の禁止:公務員全体の信用を損なうような行為をしてはいけない。

- 守秘義務:仕事で知った秘密を漏らしてはいけない。

- 職務専念の義務:勤務時間中は、自分の仕事に集中しなければならない。

これらの義務があるため、民間企業よりも副業に対するルールが厳しくなっています。

公務員でも許可されやすい副業とは?

ただし、全ての副業が絶対にダメというわけではありません。

一定の条件を満たし、任命権者(所属長など)の許可を得れば、例外的に認められる副業もあります。

一般的に許可されやすいとされる副業の例は以下の通りです。

- 不動産賃貸:一定規模以下(例:家賃収入が年間500万円未満、独立家屋5棟未満など。基準は所属により異なるので要確認)。

- 農業など家業の手伝い:自家消費目的や小規模なもの。

- 講演・執筆活動:職務に関連がなく、公益性が高いと判断されるもの(許可が必要な場合が多い)。

- NPO活動など:非営利目的の社会貢献活動(無報酬でも許可が必要な場合あり)。

▼ 公務員の方ができる副業の具体的な範囲と注意点はこちらで詳しく解説しています。

「公務員だけど、今の給料だけじゃ将来が不安…」 「スキルアップのために副業したいけど、規則が厳しくて一歩踏み出せない…」 そんな風に悩んでいませんか? 公務員という安定した立場だからこそ、副業には人一倍慎重になりますよね。 […]

公務員が副業する際の鉄則

もし公務員の方が副業を検討する場合、以下の点は必ず守るようにしましょう。

- 必ず所属長の許可を得る!

これが絶対条件です。無許可での副業は懲戒処分の対象となります。 - 許可基準をしっかり確認する:

許可される副業の範囲や基準は、所属する省庁や自治体によって細かく定められています。必ず個別に確認しましょう。 - 職務専念義務を忘れない:

許可された副業であっても、本業に支障が出ないように細心の注意を払いましょう。

公務員の方は、副業に関して特に慎重な判断が必要です。

「これくらいなら大丈夫だろう」という自己判断は絶対に避け、必ず正式な手続きを踏んでください。

まとめ:ルールを守って、賢く安全に副業を始めよう!

就業規則確認の重要ポイント(おさらい)

今回は、副業を始める前に必ず確認すべき「就業規則」について解説しました。

最後に、重要なポイントをおさらいしましょう。

就業規則確認チェックリスト

- □ 就業規則の入手方法を確認しましたか?

- □ 「副業」「兼業」などのキーワードで関連箇所を探しましたか?

- □ 副業禁止規定のパターン(全面禁止/許可制/条件付き/届出制/規定なし)を理解しましたか?

- □ 競業避止義務や秘密保持義務など、他の関連規定も確認しましたか?

- □ 自分のケースで許可申請や届出が必要か判断できましたか?

リスク管理こそ成功への近道

副業は、収入アップやスキルアップなど、多くのメリットをもたらしてくれる可能性があります。

しかし、会社のルールを無視してしまっては、本業のキャリアを失うという大きなリスクも伴います。

「バレなければいい」という考えは捨て、就業規則をしっかり理解し、必要な手続きを踏むことが、結果的に安心して副業を続け、成功させるための近道になります。

住民税の対策や情報管理など、できるリスク対策はしっかり行いましょう。

次のステップへ:自信を持って副業の世界へ!

会社のルールを正しく理解し、リスク対策ができれば、もう副業を始める上での大きな不安は解消されたはずです。

自信を持って、副業という新しい世界への一歩を踏み出しましょう!

▼ 会社のルールを確認できたら、次はあなたに合った副業を見つけて、本業との両立を目指しましょう!

「今の会社の給料だけだと、将来ちょっと不安だな…」「副業に興味はあるけど、何から手をつけていいか分からない…」「時間もないし、会社にバレるのも怖いし…」 僕も会社員時代、将来のお[…]

▼ 副業と本業をうまく両立させるコツはこちらで詳しく解説しています。

「副業に興味はあるけど、会社員だから時間がない…」 「本業と副業の両立って、どうやったらうまくいくの?」 「タスクが多すぎて、何から手をつければいいか分からない…」 こんな風に悩んでいませんか? すごく分か[…]

▼ どんな副業が自分に向いているか、まずは診断で確かめてみませんか?

はじめに 今の仕事、収入…将来への「漠然とした不安」ありませんか? 「今の会社に大きな不満はないけど、このままでいいのかな?」 「将来のことを考えると、もう少し収入の柱が欲しい…」 「副業に興味はあるけど、自[…]